Nem só de Palcos

se faz a Arte

Artistas de rua: onde a criação pede licença para ficar

Rostos, vozes e gestos de quem faz da rua o seu lugar.

Porto, Rua das Flores, perto da hora de almoço. Passam turistas, passam moradores. As pedras gastas da calçada devolvem o som dos passos, misturado com a música que ressoa de todos os lados.

Em frente ao café Jeronymo, ergue-se uma figura magra e alta. Chama-se Pedro. Pedro Cenik. Tem 29 anos.

O cabelo, comprido e solto, dança com o vento. A guitarra roxa pendura-se-lhe no corpo como um prolongamento antigo. Toca desde os nove.

Veio do Rio de Janeiro. Há três anos que toca nas ruas do Porto. Rock’n’roll, pop, música clássica. “Na rua, eu toco um pouquinho de tudo”. No geral, toca músicas que estão “consagradas”, que são intemporais.

Fala do palco como espaço previsível: som afinado, público definido, espetáculo alinhado. Na rua, não há alinhamento. “Você está ali para tentar agradar todo mundo. É uma adrenalina diferente.” Diz que a arte não muda, mas o lugar muda tudo.

"É uma energia não programada".

Acredita que o impacto vem do improviso. Que o trabalho principal é tentar tocar as pessoas de forma positiva. Vê as crianças como um dos momentos mais marcantes. “A forma como se aproximam é muito genuína.”

Não escolhe um único estilo, nem um único lugar. “A rua é uma coisa incerta.” Vai para onde der. Se pode esperar, espera. Se não, continua à procura.

Pedro fala de partilha. De convivência entre artistas. “Existe um grupo, sim, mas, mais do que isso, é o olho no olho. A verdade. A boa comunhão.”

Em 2019, atuou no Rock in Rio Brasil. Dividiu a fama com bandas que admirava.

Mas foi na rua que as portas se abriram. “Já fui chamado para tocar fora do país. Consegui patrocínios e fiz uma guitarra com a minha assinatura. Entre muitos, também o Rui Veloso seguiu e comentou o meu trabalho”. Tudo aconteceu ali, no palco aberto.

"A partir do momento em que fazes a tua música e jogas ela no mundo, ela já não é tua. É do mundo."

Já passa da hora de almoço. A avenida enche-se de passos lentos e barrigas cheias. O cheiro a sobremesa ainda paira no ar. As esplanadas começam a esvaziar, os músicos a regressar.

Pedro já não está. No lugar dele, em pé, está uma nova figura.

Mais baixa, cabelo curto, olhos vivos, sorriso rasgado. Veste calças largas e sapatilhas brancas. À volta do pé direito, uma pequena peça de percussão, presa com por uma fita, responde a cada batida com um som seco, certeiro. Tem uma guitarra ao peito. Canta de olhos semicerrados.

No chão, a capa da guitarra aberta. Algumas moedas repousam entre as dobras, como quem agradece em silêncio. Há quem deixe devagar, há quem nem abrande. Cada gesto conta.

Chama-se Bruna. Assina Swaly. Tem 23 anos. Toca na rua há cerca de um ano. “Aprendi sozinha. Por volta dos dez, comecei a tocar aos pouquinhos.” Primeiro guitarra, depois baixo.

À semelhança de Pedro, gosta da rua por ser imprevisível. “Acontecem sempre coisas que tu não estás à espera. Apanhas pessoas e situações que te mudam o dia.”

Fala de verão. Fala das rodas de gente. “Mesmo que eu cante a música mais lenta do mundo, as pessoas cantam comigo. E eu vou-me embora muito feliz.”

Canta em inglês. Algumas canções românticas, outras mais antigas. Às vezes, pedem-lhe uma música. Dá lugar à voz dos outros.

"Passam aqui pessoas com vozes incríveis, que não cantam por aí, mas deviam."

Nos meses frios, mostra o talento em bares. Diz que são abrigo quando chove. Tem essa segurança, mas há músicos que não, “dependem disto [rua] para pagar contas.”

Bruna sonha em grande. Sempre sonhou. O Altice Arena é uma meta. Um palco onde imagina cantar para quem a escolhesse, não apenas para quem passa por acaso.

Ainda não conquistou o Altice, mas soma 418 ouvintes mensais no Spotify. Lançou três singles. Em 2021, Sinais de Ti. Um ano depois, seguiu-se Vem. Mais recentemente, chegou Meras Palavras.

A tarde avança devagar. As nuvens deslizam, como se também esperassem.

Swaly termina uma música e pousa a mão nas cordas. Há um intervalo que não é silêncio — é espera. Pedro está na esplanada, de pé. Aproxima-se devagar.

Falam pouco. Trocam gestos, acordes, dúvidas. Ela propõe uma música. Ele concorda. É a primeira vez que tocam juntos, dizem. Demoram a escolher. Depois, começam.

Pedro Cenik & Swaly — Birds of a feather.

Bruna está ali, porque Pedro cedeu. Cedeu tempo. Cedeu espaço. Cedeu sem peso, como quem não precisa de justificar um gesto.

Mas o ato, por mais simples que pareça, abre espaço para outra conversa.

Nem todos sabem — ou podem — ocupar um lugar assim.

Atuar na rua não é só chegar e tocar. É chegar, esperar, negociar e, muitas vezes, recuar.

Fala-se em equilíbrio “entre o usufruto público e a liberdade artística”. Foi assim que Inês Matos e Joana Vieira, do Departamento de Turismo e Cultura da Câmara Municipal do Porto, o descreveram.

Todavia, este equilíbrio é frágil. Nem sempre é claro. Nem sempre é respeitado.

Desde dezembro de 2024, o Porto tem um regulamento próprio para artistas de rua. Foi desenvolvido com base em experiências internacionais e ajustado à realidade local.

Segundo as técnicas superiores, o documento "tem quatro meses. Ainda está a crescer connosco". É recente e continua em avaliação.

A figura de "animador de rua" não está legalmente definida. Isto dificulta a contabilização, a regulação e o acompanhamento. Muitos artistas atuam apenas um ou dois dias, mudam de cidade, não deixam rasto.

"Não há registos. Nem sempre sabemos quem está na rua."

Para atuar legalmente, o processo passa por várias fases.

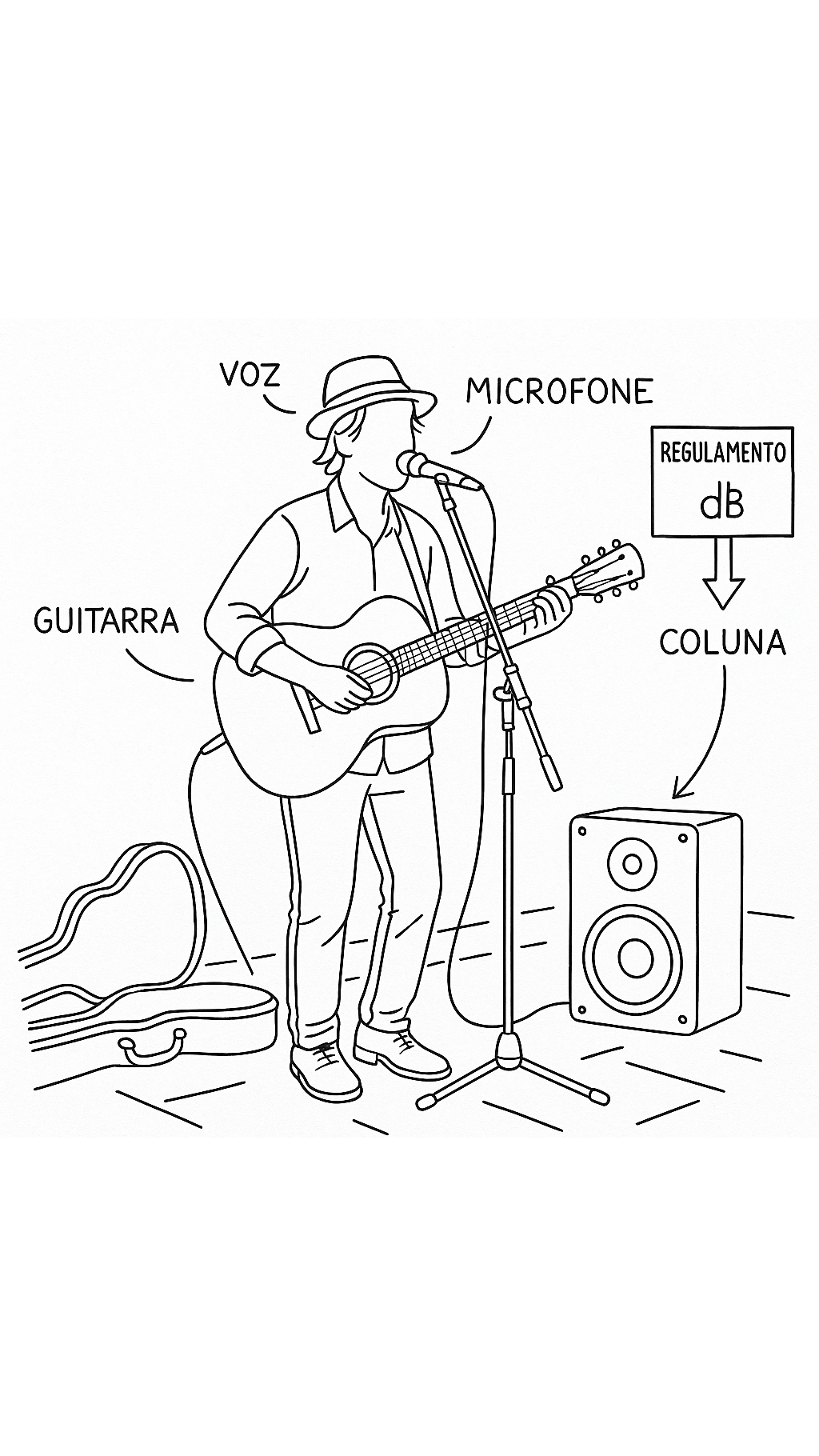

Primeiro, é preciso preencher um formulário. Nele, o artista indica o tipo de atuação (música, marionetas, teatro, entre outros), a localização pretendida, os dias e o equipamento que vai usar.

O pedido é analisado em três frentes: ocupação do espaço público, ambiente (verificação do equipamento) e receita (pagamento de taxa, se aplicável).

Concluído o processo, é emitida a licença e o alvará.

O Porto está dividido em duas zonas.

Joana Vieira refere que a Zona A, de menor pressão turística, é gratuita. A Zona B, mais central, tem uma taxa “simbólica” de 90 cêntimos diários.

O artista pode pedir licença para atuar até 15 dias consecutivos, mas tem de esperar 30 dias para voltar ao mesmo local.

"Queremos rotatividade. Não faz sentido ter sempre o mesmo artista no mesmo sítio."

Em zonas como a Rua de Santa Catarina, a Rua das Flores ou a Ribeira, existe um limite máximo de artistas por dia.

Nalgumas ruas, o distanciamento entre atuações tem de ser de, pelo menos, 150 metros. A intenção é distribuir o fluxo e evitar a concentração de som, pessoas, reclamações.

O som tem diretrizes. A amplificação não pode ultrapassar os 75 decibéis a 10 metros. Acima disso, considera-se atividade ruidosa temporária, sujeita a legislação específica. O horário também é fixo: das 10h às 22h.

Pedro Cenik conhece bem as regras. Sabe os horários, os limites de som, os espaços permitidos. Cumpre-os. Mas, mesmo com a licença na mão, há gestos que não vêm escritos em lado nenhum.

Pedro Cenik fala sobre o equilíbrio entre cumprir regras e respeitar quem partilha o espaço com os artistas.

Segundo a Polícia Municipal do Porto, durante anos, a atuação era livre, porém imprecisa. A fiscalização acontecia apenas em caso de queixa ou excesso evidente. "A atividade não tinha moldura. Quando autuávamos, era com base no Decreto-Lei 309/2002", refere o chefe Manuel Fontes.

Hoje, há regras. Há um regulamento. Também há exceções. Se o artista tocar música que não é da própria autoria, tem de ter autorização da SPA (Sociedade Portuguesa de Autores). Deve contactar diretamente a entidade para tratar dos direitos de autor.

Se vender CDs, precisa de licença para venda ambulante. Tudo fora do previsto está sujeito à restante legislação em vigor.

A fiscalização continua. A lista dos artistas licenciados é partilhada com a Polícia Municipal. Quem atua sem licença pode ser autuado, notificado ou, em casos mais graves, ver o equipamento apreendido.

"Não se trata de perseguir artistas. Trata-se de gerir o espaço público com equilíbrio."

No preâmbulo do regulamento, está escrito que a animação de rua tem valor cultural e turístico. "Traz vida à cidade", dizem Inês e Joana. Reconhecem que essa perceção nem sempre é partilhada por quem vive ou trabalha nos locais.

Ler regulamento completo: https://bme.cm-porto.pt/apex/f?p=101:40:::NO::P40_ID,TEXT_SEARCH:152425,

O turista ouve uma vez. O morador ouve todos os dias.

- Inês Matos -

O regulamento é novo. Está em revisão. A comissão de acompanhamento reúne-se de três em três meses. Ao fim de seis, poderão surgir as primeiras alterações. "Não é um documento fechado. Estamos a aprender com ele."

Outros municípios começaram a mostrar interesse. Matosinhos pediu colaboração. Guimarães já tem um regulamento próprio. Braga, por agora, ainda não sente necessidade.

Olha para os artistas de rua com outro enquadramento. Para Porfírio Correia, diretor do Departamento de Cultura do Município, os animadores — como prefere chamá-los — são reconhecidos como agentes culturais legítimos.

Contudo, garante que "ainda estamos [Câmara Municipal de Braga] a tentar encontrar uma forma de os proteger juridicamente."

O Porto, dizem, abriu caminho.

Porfírio Correia analisa o código regulamentar do Município de Braga.

Porfírio Correia analisa o código regulamentar do Município de Braga.

Foram 237 os pedidos de licença submetidos ao município. Desses, resultaram 36 licenças atribuídas, distribuídas por 106 artistas — alguns com mais do que um pedido.

A grande maioria foi para música. Só três escapam à melodia: uma para estátuas vivas, outra para marionetas...

Mais de cem pedidos ficaram pelo caminho. Uns por pressa, submetidos sem os 20 dias de antecedência obrigatórios. Outros por atraso, feitos para dias já ocupados.

Alguns caíram por repetição, por erros no tipo de licença ou por terem escolhido zonas onde não é permitido atuar, como o Miradouro da Vitória.

Até as tunas ficaram de fora: o regulamento não as contempla.

Em Braga, não há um regulamento específico.

A figura do animador de rua escapa às categorias formais. Não encaixa nos mecanismos habituais de licenciamento. Porfírio Correia vê-o como "uma atividade de natureza imprevisível, de curta duração, difícil de programar."

Aparecem, por vezes, de forma esporádica. Não há constância. Não há permanência. O diretor admite que o território ainda não é suficientemente atrativo para manter uma presença regular.

"Com o crescimento turístico, isso pode mudar. Mas, por enquanto, é raro."

Mesmo sem regulação específica, o espaço público está sujeito a regras. “Atuar depois das 20h, por exemplo, só com licença de ruído.” A qualquer momento, a Polícia Municipal pode intervir. Não para controlar a arte, mas sim para garantir a ordem do espaço.

A programação cultural do Município é estável, contratada com antecedência, com requisitos formais. "Temos obrigações legais. Precisamos de garantias. Não podemos programar o imprevisível." Os animadores, pela sua natureza livre, raramente entram nesta lógica.

Ainda assim, a cidade reconhece o potencial da arte de rua. Sobretudo, para atrair turistas e dinamizar zonas históricas. "Mais cedo ou mais tarde, vamos ter de encontrar uma resposta. Não podemos ignorar esta dimensão cultural."

Braga não se opõe. Observa. Estuda. E, talvez por isso, o contraste com o Porto se torne tão visível. Enquanto uma cidade define limites e abre espaço, a outra hesita entre a liberdade espontânea e a necessidade de estrutura.

O futuro, em ambas, continua em aberto.

Foi neste intervalo entre o silêncio e a surpresa que nasceu o Encontro Internacional de Artistas de Rua. Uma iniciativa promovida por uma associação cívica bracarense, em parceria com a Associação Empresarial de Braga (AEB). Há oito anos que ocupa as ruas com sons, ritmos e vozes.

Todos os anos, durante um fim de semana, os anónimos ganham palco.

Rui Marques acredita que “uma cidade faz-se todos os dias” — e que os artistas de rua ajudam a surpreender quem nela passa.

Rui Marques acredita que “uma cidade faz-se todos os dias” — e que os artistas de rua ajudam a surpreender quem nela passa.

Rui Marques, diretor geral da AEB, lembra o início.

"Notava-se que havia talento na rua. Pessoas que ali estavam, não por falta de arte, mas por falta de oportunidades. E decidimos dar-lhes esse espaço".

Um espaço que continua a ser o mesmo. Que, naquele momento, se transforma em palco. Os bilhetes, esses, continuam a ser deixados em moedas.

Não há cachês. Nem contratos. Há refeições, alojamento, quando possível, e uma mão estendida à visibilidade. “Eles não vêm pela remuneração. Vêm porque sabem que aqui são vistos”, diz Rui. E são.

Durante esse fim de semana, artistas do país e de fora deslocam-se a Braga de propósito. “Falamos de pessoas que vivem do que recebem da boa vontade dos outros, mas que surpreendem com um talento que, muitas vezes, não encontra lugar nas salas de espetáculo”.

A cidade ganha com isso. Mesmo sem contas feitas, o diretor acredita que “estas manifestações culturais espontâneas são tão importantes como os grandes eventos”. Porque acontecem quando não se espera.

É nisso que reside o encanto.

Cartaz do último Encontro Internacional de Artistas de Rua.

Cartaz do último Encontro Internacional de Artistas de Rua.

O problema? O mesmo de sempre: o incerto.

Se vêm do Porto ou de Lisboa, não sabem quanto vão gastar, nem quanto vão receber. "É preciso criar uma rede de segurança." Para Rui Marques, o passo seguinte será encontrar financiamento. "Nem que seja uma ajuda de custo.”

Acredita que isso seria justo — “mais do que justo” — e um gesto com retorno. Porque “se a experiência supera expectativas, transforma o visitante num embaixador. E Braga precisa disso”. Tal como precisa de pensar na cultura como algo que se cultiva diariamente. Não apenas quando se acendem os holofotes.

Braga foi escolhida Capital Portuguesa da Cultura em 2025. Mas avisa: “não basta ter um ano de grandes eventos, é preciso criar hábitos, deixar o tal ‘bichinho’ para que tudo continue depois”.

Como fez Guimarães, quando foi Capital Europeia, em 2012. O que ficou não foram os concertos, foi a estrutura. Foi o impulso para os artistas locais crescerem e criarem mais.

Nem sempre é fácil encontrá-los. Durante vários dias seguidos, as ruas de Braga parecem caminhar num silêncio que contrasta com o vaivém constante do Porto.

Aqui, os artistas de rua não se fixam. Aparecem e desaparecem. Uns passam por acaso. Outros nem chegam.

Comparação das ruas vivas do porto com a monotonia de Braga.

No Porto, a rua já não é apenas palanque — é ponto de partida. Por entre licenças, horários e zonas delimitadas, o espaço é mais controlado. Também mais procurado. A pressão turística e a densidade de público fazem com que muitos artistas escolham a cidade como destino regular.

"Eles procuram ruas que tenham muitas pessoas a circular. O negócio deles depende disso."

Em Braga, o cenário é diferente. Ainda não há um regulamento pensado para quem vive da arte ao ar livre. E, fora deste fim de semana de encontro, são raros os que aqui ficam por muito tempo.

Acrescenta que o Porto tem turistas todo o ano. Braga, tirando alturas como o Natal ou a Semana Santa, continua a ter uma presença mais dispersa.

O potencial está lá. Não precisa de ser apenas sazonal.

Para o diretor da AEB, a cidade tem espaço e motivos para fazer mais. “É possível criar um programa que valorize estes artistas, que lhes garanta dignidade e os incentive a escolher Braga. Porque acrescentam valor. Porque promovem cultura. Porque surpreendem.”

A surpresa, afinal, é aquilo que mais fica. Não se espera encontrar um artista de rua numa cidade como Braga. Quando acontece, é disso que se fala. Talvez seja esse o maior palco, o da memória.

Quem é, afinal, o artista de rua?

Visto de longe, pode ser só mais uma figura no passeio. Guitarra ao ombro, pincéis em punho, corpo suspenso numa estátua viva ou a malabar com fogo.

Quem se detém um instante percebe que ali, entre o ruído dos passos e a pressa dos dias, há mais do que espetáculo. Há presença. Persistência.

Nem sempre a cidade soube o que fazer com eles. Ainda hoje, não sabe bem. Chamam-lhes artistas. Chamam-lhes animadores. Uns vêm do teatro, outros da música, da dança, do desenho. Uns estudaram arte, outros inventaram-na. Sentem-na.

O palco muda, mas a intenção repete-se: criar para ser visto. Ouvido. Sentido. Reflete Sara Rodrigues, do ISCAP, num estudo sobre a arte de rua em Portugal.

Defende que estas manifestações têm um "grande potencial" para o desenvolvimento cultural das cidades. Pela forma como animam o espaço, como aproximam o público da arte e tornam as ruas mais vivas.

Bruno Peron Saturnino, do ISCTE, observa que a arte urbana ganha força quando acompanhada de políticas que a reconheçam como parte do património comum.

Nem tudo é cor ou som. Catarina Valente, da Universidade de Lisboa, lembra que a rua ainda é um espaço desigual, onde nem todos os corpos têm o mesmo espaço para ocupar. É ali, no meio do passeio, que joga também a resistência.

Nem todos ouvem a música da mesma forma. Maria do Céu, lojista na Ribeira há 54 anos, já perdeu a conta às vezes em que saiu do trabalho com dores de cabeça.

"Deixe-se estar aqui uma hora e veja se não incomoda. Nem preciso de dar resposta."

Para ela, o problema não é a arte. É a insistência. A sucessão ininterrupta de atuações à porta da loja, o volume constante, o cansaço acumulado. “Ou gritamos ou então falamos com o micro."

O patrão comprou auriculares para conseguirem comunicar uns com os outros.

Diz que a Ribeira mudou — e não para melhor. Que os artistas se atropelam por um lugar, que há filas para tocar, que os comerciantes ficam entre o barulho e a impotência. “A polícia fala connosco, mas pouco pode fazer. Eles entram numa loja e a seguir já está outro a tocar.”

Não se trata apenas de entreter. Trata-se de pertencer. De conquistar, com cada atuação, o direito a estar. A ser visto como parte da cidade. Ser artista de rua é, antes de tudo, estar. E fazer do estar uma forma de arte.

Ilustração: construção do artista.

Ilustração: construção do artista.

"A lenda", aos olhos de Luíz Carlos de Souza.

"A lenda", aos olhos de Luíz Carlos de Souza.

Na Ribeira, há música que se faz a pares.

Na Ribeira, há música que se faz a pares.

Quem por ali está todos os dias, entre portas abertas e cafés servidos, sente isso melhor do que ninguém.

Com o crachá ao peito e o cabelo preso num coque apressado, Ana Vieira, 41 anos, trabalha no Jeronymo da Rua das Flores. Natural do Porto, passa ali grande parte dos dias e conhece bem o ritmo da zona.

Diz que os músicos ajudam a quebrar a monotonia. “Dá um ânimo, sobretudo, nos dias que são uma seca”. Para Ana, não é só música. É a diferença entre uma rua parada e uma rua com vida.

Nos dias em que o sol aparece e os acordes se espalham pelo empedrado, sente a diferença. “O nosso dia fica melhor, sem dúvida alguma.” A música, para ela, é mais do que pano de fundo. É companhia, é energia, é ponte entre o que é trabalho e o que é vida.

Nos dias sem música é que se nota a falta. Conta que, há pouco tempo, a Swaly voltou depois de uma longa ausência. “Já há muito tempo que não vinha. Também, no inverno, é um bocado mais complicado, compreendo. Mas a gente sente a falta deles.”

Não é só pela música que os espera. Sim pelo que ela traz. “Ajuda muito, ajuda. Há dias que temos muitas pessoas.” Faz uma pausa. “Claro, temos aqueles momentos em que não há muito trabalho, mas quando eles estão aqui, isto é de ‘arrebentar’. É bom.”

A rua, diz, ganha outra vida. Usa a expressão que no Porto se profere com naturalidade — “estamos às moscas.” Quando há música, as moscas desaparecem. Ficam as pessoas, os risos, o bater do pé.

Mas nem todos veem com os mesmos olhos. Ana lembra um episódio recente: um músico foi interrompido duas vezes. “Estava a cantar baixinho, e mesmo assim, alguém que estava numa reunião ofereceu-lhe dinheiro para parar.” A voz muda de tom. “Ele acabou por desistir de estar aí. E é chato. As pessoas, às vezes, não compreendem que eles não estão a fazer mal nenhum.”

Conclui, com a firmeza de quem vê, todos os dias, a diferença que a arte faz.

"A cidade, sem eles, era outra. Mais calada. Mais vazia."

Sentada num banco de pedra junto à Rua de Sousa Viterbo, Deolinda Silva observa o movimento com olhos apertados pelo sol. Tem 78 anos, vive no Porto “desde que nasceu” e recusa sair de casa sem o batom posto e a boina na cabeça.

Ao longe, ouve-se uma caixa de ritmos e uma melodia abafada a sair de uma coluna portátil. Abana ligeiramente a cabeça, num gesto que parece entre a resignação e a crítica.

Diz que não é contra os artistas de rua — “até gosto de ver os miúdos a tocar viola e a cantar” — mas também não esconde o incómodo.

“Um dia, já não se pode sentar em paz”, comenta, enquanto aponta, discretamente, para o grupo de turistas que se junta a poucos metros de um saxofonista.

Há uns meses, conta, uma atuação junto ao prédio onde vive fazia vibrar as janelas. “E não era fado, que isso ainda se ouve bem”, diz com ironia.

Para ela, há uma diferença clara entre quem vem com talento e quem vem apenas com o volume no máximo.

"O que é demais enjoa. Uma coisa é ter arte, outra é fazer barulho"

Não generaliza. Lembra-se de um rapaz que tocava piano numa estrutura com rodas, junto à estação de São Bento. “Era um espetáculo, via-se que era artista. Dava gosto ouvir.” Desabafa que nem todos são assim — “outros só querem aparecer”, afirma.

Enquanto se levanta devagar do banco, remata.

"Nem só de aplausos se faz o Porto."

Nem todos escolhem a rua. Para alguns, foi a única opção.

Logo no início da Rua das Flores, onde as fachadas brilham de renascimentos recentes, a arte aparece rente ao passeio. São discos de vinil transformados em retratos, silhuetas, símbolos, rostos que espreitam de moldes recortados à lâmina.

Alguém pinta ali. Sentado, de costas vergadas, chapéu largo, casaco fechado. "Eu estou há 14 anos nesta rua."

Chama-se Hugo Silva. Na cidade, conhecem-no por S.O.S Stencil. O nome artístico carrega um duplo sentido. Em inglês, S.O.S (Save Our Souls, "Salvar as Nossas Almas").

Para Hugo, a arte foi mesmo isso — um bote quando tudo parecia afundar. Era a única forma de poder trabalhar.

"A rua foi a minha salvação."

Aprendeu sozinho. Começou por vender a amigos. Não era rentável. Decidiu tentar na rua. Sem galeria, sem encomendas, sem site. “A minha galeria é o céu aberto”.

Não envia trabalhos por correio. Quem quiser, tem de voltar. E muitos voltam. Já tem turistas que vieram dois ou três anos depois. São colecionadores deste trabalho.

O processo é minucioso. Durante o inverno, recorta moldes. No verão, pinta ao vivo. O molde demora quatro, cinco, seis dias. Pintar, pinta tudo na hora.

O resultado são figuras meticulosamente pintadas a partir de negativos. Cada imagem exige tempo, repetição, rigor.

A arte do Stencil, por Hugo Silva (S.O.S. Stencil).

Hugo não canta. Não fala alto. Não quer mostrar a cara. Tudo o que diz está no que mostra.

Há quem pare. Há quem não. Há quem valorize, há quem ache que vinte euros por um disco feito à mão é demais. Hoje, preferem comprar uma coisa "chinesa, feita em série, industrial", do que algo feito com tinta.

"O problema é o público consumir tudo."

Recusa-se a reproduzir rostos por encomenda. "Só se me pagarem 700 ou 800 euros. Isto dá trabalho." A escolha das imagens parte de si, do que vê, do que sente.

Pinta quem o inspira. Produz todos os dias.

Ali, é conhecido. Foi um dos primeiros artistas a ocupar a rua. Quando chegou, as lojas estavam fechadas, os toldos arreados. Hoje, sente que ajudou a reanimar aquele troço.

O espaço onde se instala é privado. O dono permite. Isso basta-lhe. “Se eu não estivesse aqui, estavam duas ou três pessoas a dormir, a fumar crack.”

Vê-se como parte da regulação invisível do lugar. Acorda quem dorme à porta das lojas, ajuda lojistas, oferece trocos quando pedem.

Ainda assim, não tem garantias. “Amanhã, o proprietário pode dizer que vai entrar em obras e eu tenho de sair.” Todos os dias, carrega tudo sozinho. E nem sempre pode. Depois de um acidente de viação, ficou com sequelas. Foi-lhe amputado um pé.

Apesar de tudo, não desanima. “O desistir não existe. Aqui, tu não podes desistir.” Para Hugo, a rua não é só um espaço de trabalho. É casa. É palco. É memória.

O nome que assina resume tudo, S.O.S Stencil.

A arte como resposta, como luta. Como salvamento.

Vieram de Londres para celebrar a despedida de solteiro de Will, 29 anos — a desculpa perfeita para conhecerem o Porto. Ao lado estão Jamie, Oliver e Tom, todos na casa dos 30.

Vêm de Londres, mas elogiam a organização do Porto.

Vêm de Londres, mas elogiam a organização do Porto.

Dizem que a cidade os surpreendeu. “A vibe é diferente”, diz Jamie, enquanto pega num vinil.

“Lá, em Londres, também há, só não desta forma”, acrescenta Tom. “As pessoas andam sempre com pressa. Aqui, parece que há mais tempo.”

Já entre a Rua das Flores e o topo da ponte, não são apenas metros a separar os artistas. São degraus, desníveis e rotas que ziguezagueiam pelas entranhas da cidade.

Há um fio invisível que os liga.

Lá em cima, o céu alarga-se e o rio corre com outra pressa. Luiz Carlos de Souza estende a folha de papel com a leveza de quem a conhece como se fosse pele.

De camisa aos quadrados, chapéu claro e óculos escuros, segura a aguarela com a firmeza de quem já desenhou aquela ponte centenas de vezes.

Aos pés, repousam sacos de tecido, uma garrafa de água e uma paleta improvisada com ferramentas humildes. Atrás, um mosaico de réplicas coloridas, pendurado na parede, exibe pedaços da cidade que lhe deram matéria e sentido.

Nasceu no Brasil. Vive em Portugal há mais de duas décadas. Está no mesmo lugar há dezasseis anos, todos os dias, das dez da manhã até ao fim da tarde.

“Adoro a simplicidade do Porto, das pessoas”, diz, com uma voz firme. Só pinta a cidade. Não por estratégia, mas por amor.

Já fez milhares de vezes a Ponte Dom Luís I. “Para mim, não tem dificuldade. É paixão."

A paixão, aliás, repete-se com frequência. Para Luiz, não há arte sem entrega. Recusa pintar por obrigação.

"Se você me pedir para fazer algo que eu não gosto, nem que me ofereça dois mil euros, eu não faço."

Vende as aguarelas por cinco ou dez euros. Cada imagem, mesmo sendo réplica, passa por um processo cuidadoso: impressão em papel de alta gramagem, digitalização detalhada, assinatura personalizada.

Fala com sentimento. “A arte é isso. Se você levar para o lado do dinheiro, você não é artista.” E é por isso que recusa os convites para expor em galerias. Já vieram muitos, conta. “Eu não quero. Ainda não.” Guarda os originais em casa. Não os vende.

Não quer prémios. Não ambiciona a consagração que talvez já lhe pertencesse. Quando se cansar, quiçá, pense nisso. Por agora, continua ali. De pincel na mão, à sombra amarela de uma parede velha. A pintar o Porto.

As réplicas viajam na mochila de quem passa. Pequenas, dobradas, protegidas por um plástico simples. Para muitos, são uma lembrança. Para ele, são mais do que isso. “Se eu vendi 50, eu sei que há mais 50 casas com uma arte minha. Esse é o meu prazer.”

Sobre o que representa, afinal, a rua, responde sem hesitar: “É onde a minha arte encontra as pessoas. Se elas não tiverem dois euros, levam por um. Se não tiverem um, levam na mesma. É paixão. Só isso.”

Cada um responde à sua maneira. No fim, é sempre a mesma certeza — é ali que tudo faz sentido.

A poucos metros de distância, a cidade dobra-se sobre si mesma. Lá em cima, a arte firma-se nas paredes ou escorre em aguarelas. Cá em baixo, curva-se em círculos.

É sob o tabuleiro inferior da Ponte Luís I, onde o som do Douro se mistura com agitação dos carros, que Alvin Yong faz girar o corpo dentro de um aro metálico.

As mãos seguram-no com firmeza. Os pés, descalços, desenham linhas no ar enquanto gira dentro da roda Cyr. Uma disciplina circense, onde o corpo se torna eixo e equilíbrio.

Vem da Malásia. Tem 31 anos. Desde 2020, encontrou no Porto o ponto de rotação.

O movimento é hipnótico. À volta, forma-se uma multidão de gente. Uns param por curiosidade. Outros, por encantamento. Alvin sorri.

O rosto sereno, moldado à concentração. O cabelo preso atrás, o olhar firme, o corpo envolto numa camisa larga e calções de linho.

A música, discreta, conduz o gesto. A cidade, por instantes, abranda.

Antes de começar, Alvin não pede silêncio. Pede atenção. Com o microfone ligado e o aro ainda encostado ao chão, gira sobre si mesmo.

Braços levantados, como quem varre a multidão com um aceno. “Hello!”, repete, com o sotaque que o denuncia e o sorriso que o aproxima. Não se importa com a demora das respostas.

Mantém o gesto até cada rosto na roda lhe devolver o cumprimento. Só depois disso, o espetáculo começa. Como se, naquele momento, não fosse só ele a entrar em cena, mas todos.

“Comecei a atuar na rua, porque era a forma mais direta de fazer dinheiro com a minha arte.” Tinha pouco mais de vinte anos. Hoje, mais de uma década depois, continua a fazê-lo, mas com outro propósito. “Porque gosto, porque é aqui que me conecto com as pessoas”.

Chegou a Portugal para estudar numa escola de circo. Ficou por vontade — e por visto. Vive no Porto há quatro anos e meio. A rua, diz, não é apenas um palco improvisado. É onde constrói, todos os dias, o próprio caminho.

"Não é só liberdade. É também disciplina. É preciso saber quando parar. E quando atuar."

No verão, viaja. Participa em festivais de rua por toda a Europa. No resto do ano, mantém-se fiel ao Porto.

Ao contrário de outros, Alvin tenta cumprir o regulamento da cidade. Tem conhecimento das licenças e do processo necessário. “Ainda não o fiz. Mas sei que existe.”

A atuação dura cerca de cinco minutos. O público aplaude. Algumas moedas caem na caixa. Outras mãos permanecem no bolso. “Mais do que o dinheiro, o que me importa é quando vejo que alguém sentiu algo com o que fiz. Isso vale tudo.”

Pratica todos os dias. Mesmo que o chão incline. Mesmo que o ruído incomode. Mesmo que a rua, por vezes, não abrace. Enquanto houver espaço para rodar, Alvin vai continuar a girar.

Nem tudo o que se faz na rua é aceite por quem manda nela. Nem sempre o que incomoda é barulho. Às vezes, é presença. Visibilidade. Contestação.

O antropólogo Fernando Bessa, da Universidade do Minho, não acredita em neutralidades. Diz que mesmo o campo da arte é um espaço de “luta pelo poder”, onde o poder decide quem entra e quem fica à margem.

E os artistas de rua são, quase sempre, os que ficam de fora.

Fernando Bessa reflete sobre o equilíbrio — ou a falta dele — entre liberdade artística e ordem pública.

Estão no extremo menos privilegiado. Longe das galerias, dos centros culturais, dos holofotes que iluminam outros nomes. "Há uma luta pelo reconhecimento”. Não jogam todos com as mesmas cartas.

Por isso, talvez, se olhe tantas vezes para a arte de rua com desconfiança. Porque foge ao que está previsto. Porque fala mais alto, mesmo quando está em silêncio. Porque escapa às molduras.

Nem todos os dias são iguais. Joana Coreia, que trabalha num restaurante da Ribeira, diz que “os artistas ajudam”, porque dão cor e alegria, sobretudo, aos olhos dos turistas.

Admite que, às vezes, há discussões entre eles, por causa da disputa de lugares. Não agradam todos da mesma forma. “Tem uns que são bons, tem outros que não são."

Os clientes queixam-se do barulho. Ainda assim, reconhece que “90% é positivo”. Só quando tocam mesmo à porta é que o ruído atrapalha.

"As pessoas vêm ao restaurante para descansar."

Fernando Bessa lembra que quem regula o espaço público — o Estado, o município, as autoridades — também regula o que nele pode existir. Regular, neste caso, é também delimitar, escolher, definir. Quando se regula a rua, regula-se, ainda, quem a usa para criar.

Se a regulamentação pode, em teoria, proteger; na prática, tantas vezes, limita.

Os artistas são convocados a caber em horários, em decibéis, em mapas, sob pena de deixarem de ter lugar.

A liberdade, essa, é sempre negociada.

Nem todos se detêm a pensar na lógica que define quem pode ali estar. Matheus Ramos é funcionário da loja Força Portugal, na Rua das Flores.

Valoriza o ambiente criado pelos artistas, mas aponta o repertório como ponto de desgaste: “só podiam mudar um bocado a playlist”. Diz que a rua já é cheia por si, “a mais movimentada da cidade”.

Reconhece que os artistas “entretêm um bocado”.

Contudo, a rua, vista por Fernando Bessa, não é apenas cenário. É território. Quem a ocupa não o faz só por vocação.

Muitos, diz, chegaram até ali por não caberem noutros lados. Porque o percurso escolar falhou. Porque as portas das instituições se fecharam. Porque ser artista, ali, foi menos escolha e mais sobrevivência.

Mateus Ramos vê os artistas de rua todos os dias. Já sabe de cor as músicas que tocam.

Mateus Ramos vê os artistas de rua todos os dias. Já sabe de cor as músicas que tocam.

O café Douro Sport está virado para a Ribeira.

O café Douro Sport está virado para a Ribeira.

Isabel Moreira sente a música, mesmo do lado de dentro.

Estes que ocupam os passeios com cor, com som, com gesto, moldam a cidade à sua maneira. Fazem dela um espaço mais vivo, mais plural.

Incomodam, sim. Esse é o papel da arte: rasgar o que está cosido demais.

Esta presença, tantas vezes desvalorizada, é também sentida por quem observa a cidade por dentro, todos os dias.

“Acaba um e começa logo outro, é mesmo prazeroso”, diz Isabel Moreira, lojista da Ribeira, ainda arrepiada com uma cena que assistiu na semana anterior. Uma multidão a cantar e a dançar na rua, contagiada pelos artistas.

"Mesmo eu, que estava cá dentro, pus-me a dançar."

Neste gesto simples de dançar atrás do balcão, ao som de quem canta no passeio, desfaz-se, pouco a pouco, a ideia de que o que é bom, belo ou válido só existe onde há paredes à volta.

Além fronteiras

Em qualquer canto do mundo, há alguém que pinta uma parede, desenha com luz, toca um instrumento ou roda no cimento. A arte de rua acontece assim.

Sem palco marcado, sem hora marcada, muitas vezes, sem garantias.

É nas paredes, nos passeios, nas praças abertas, que muitos artistas desenham o que não cabe noutros lugares.

Uns falam de política, outros de amor. Uns dançam, outros pintam. Uns gritam, outros sussurram. Todos deixam rasto.

Esta galeria é um olhar breve sobre isso: formas diferentes de ocupar o espaço com arte. Aqui, ali, em qualquer parte.

Barcelona, Espanha

Barcelona, Espanha

Budapeste, Hungria

Budapeste, Hungria

Málaga, Espanha

Málaga, Espanha

Marselha, França

Marselha, França

Havana, Cuba

Havana, Cuba

Viena, Áustria

Viena, Áustria

Sevilha, Espanha

Sevilha, Espanha

Praga, República Checa

Praga, República Checa

Londres, Reino Unido

Londres, Reino Unido

Agradecimentos

Alvin Yong

Bruna (Swaly)

Hugo Silva (S.O.S. Stencil)

Luiz Carlos de Souza

Pedro Cenik

Ana Vieira

Deolinda Silva

Isabel Moreira

Jamie, Oliver, Tom e Will

Joana Coreia

Maria do Céu

Matheus Ramos

Chefe Manuel Fontes

Fernando Bessa

Inês Matos

Joana Vieira

Porfírio Correia

Rui Marques

Associação Empresarial de Braga

Câmara Municipal de Braga

Câmara Municipal do Porto

Polícia Municipal do Porto

Luís António Santos

Maria João Cunha

A ti, que estás a ler