Cuidadores informais e a falta de apoio. “Não existe obrigação. O que existe é a vontade de cuidar”

Após várias reivindicações, o Estatuto do Cuidador Informal foi aprovado em 2019. Entre falta de apoios, problemas de saúde mental e muita dedicação, as histórias de Elisabete Silva e Juliana Miranda encontram-se em vários pontos ao longo do caminho.

Onze de março de 2016 foi a data em que a vida de Elisabete Silva, natural da Trofa, mudou por completo. Viu-se forçada a deixar de trabalhar para poder tomar conta da mãe, Filomena, 24 horas por dia, sete dias por semana. “Tudo começou quando a minha mãe se começou a queixar de dores no corpo e, por isso, caía muitas vezes. Nós não sabíamos porquê. Achávamos que ela não levantava bem os pés ou que andava distraída. Às vezes, dizia-nos que não se lembrava de como tinha caído, nem de ter caído sequer. Quando vinha a si já estava aleijada”, conta Elisabete.

Os sintomas evoluíram e depois de uma visita ao médico e alguns exames, veio o diagnóstico: tumor benigno no cérebro. “Daí para a frente foi tudo muito rápido. Ela começou a ter inícios de ataques epiléticos derivados do tumor e começou a perder capacidades”, explica a ex-cuidadora. “Começou a não conseguir arrumar porque lhe doía muito o corpo e emagreceu bastante”, acrescenta. “Decidi então que ia cuidar dela”. Por cada ataque epilético que a mãe de Elisabete tinha, mais debilitada ficava.

À medida que o estado de saúde de Filomena piorava, o marido, Mário, começou a apresentar sintomas de elevado stress e depressão. “Sempre que ia com a minha mãe para o hospital ele ficava muito doente. Quando estava lá em casa, eu mandava-o sair e ir caminhar, ir até ao café ou andar de mota. Queria mesmo que ele saísse para desanuviar a ver se não precisava de mais medicação do que a que já tomava”, recorda.

Depois de um desses passeios, Mário chegou a casa queixando-se de que não conseguia andar mais de mota porque se sentia muito cansado. Além disso, disse a Elisabete que estava a sangrar da boca. “Eu pedi-lhe para me mostrar quando sangrasse e, quando ele me mostrou, vi que aquilo era «sangue vivo». Na altura, pensei em tuberculose”.

Mário voltou do hospital com uma carta fechada para dar ao médico de família. Elisabete recusou-se a ir à consulta sem antes ler o que lá estava escrito. “Abri a carta e entre tudo aquilo que eu não entendia dizia que o meu pai precisava de ser mandado de imediato para o IPO”. Como Mário foi fumador e trabalhou como construtor civil durante muitos anos, Elisabete e os irmãos desconfiaram de cancro no pulmão. Estavam certos. Aos 47 anos, Elisabete anula-se. Passa a viver em função dos cuidados de que os pais, ambos doentes oncológicos, necessitam.

Elisabete recorda os pais | Fotografia por Maria Carvalho

Elisabete recorda os pais | Fotografia por Maria Carvalho

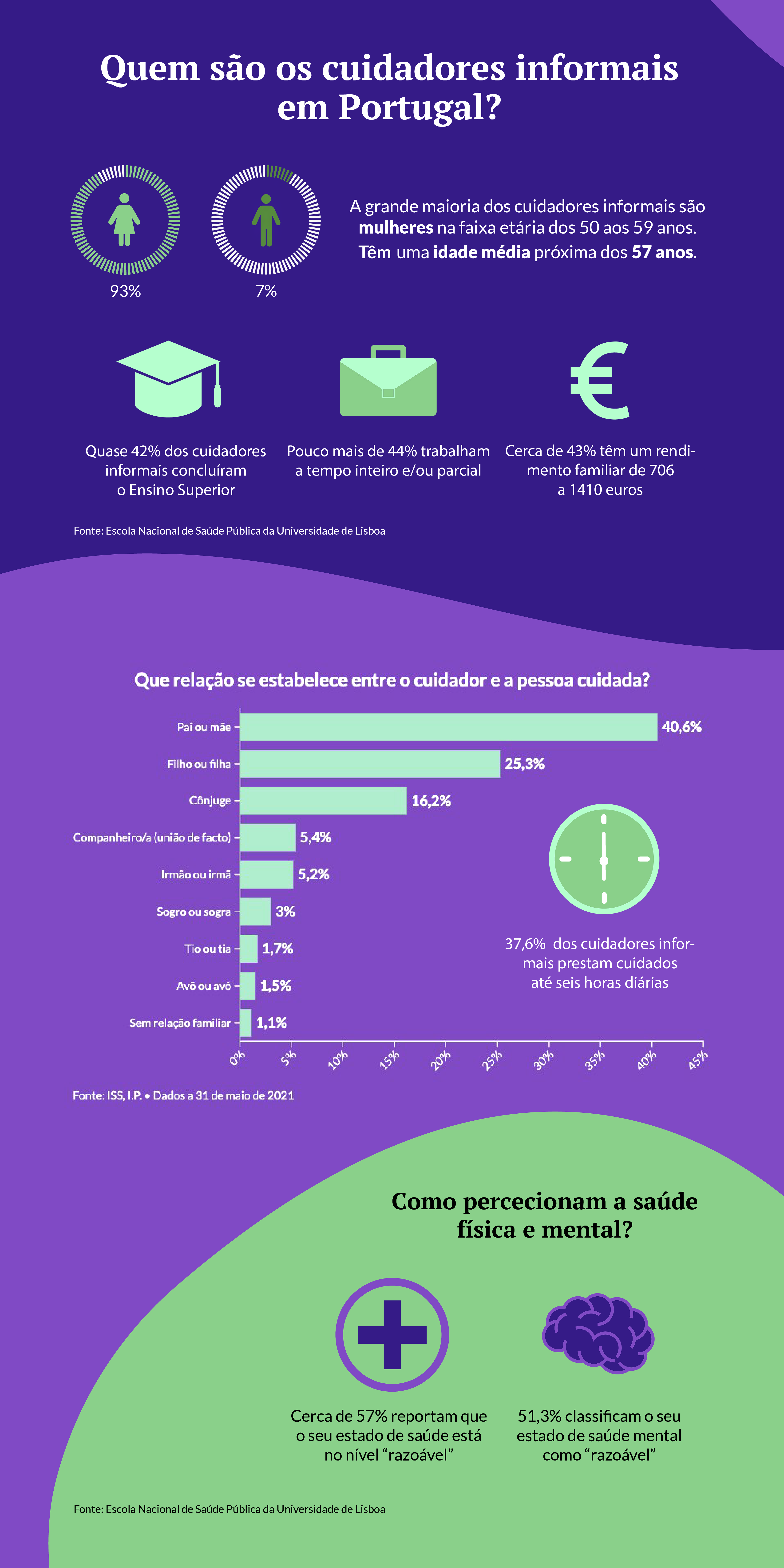

Desde 2019, alguém com mais de 18 anos que cuide de um familiar direto sem receber qualquer tipo de remuneração configura, no quadro legal, um cuidador informal. Em Portugal, são cerca de 827 mil, segundo o estudo ‘Literacia em Saúde e Qualidade de Vida dos Cuidadores Informais - a realidade portuguesa’, da Escola Nacional de Saúde Pública da Universidade de Lisboa.

Durante dois anos e meio e ainda antes da aprovação do Estatuto do Cuidador Informal, Elisabete foi uma delas. Nunca se sentiu forçada a cuidar pois considera ser essa a sua vocação. “Num lar ninguém cuidaria da minha mãe ou do meu pai tão bem como eu cuidei”, garante.

“A obrigação [de cuidar], para mim, é uma coisa horrível. Não devia existir”

Palmira Martins, assistente social na União das Associações das Doenças Raras de Portugal e membro do Movimento Cuidar dos Cuidadores Informais, defende ser “impensável” obrigar as pessoas a cuidar de quem quer que seja. “Primeiro, porque não têm o conhecimento para tal. Segundo, porque ninguém os ajudou a fazê-lo. E terceiro, porque nós não sabemos qual é a história da pessoa”.

A assistente social relata algumas situações de mulheres vítimas de violência doméstica que mataram os maridos à fome a partir do momento em que eles ficaram dependentes delas. “As pessoas têm de entender que há muitas formas de cuidar, que há alternativas. Todas as pessoas têm o direito ao livre-arbítrio”.

Durante muito tempo, a função de cuidar foi atribuída às mulheres que se mantinham fora do mercado de trabalho. “Temos uma visão «familiarista» dos cuidados. Não havia uma preocupação social porque cuidar era quase como uma obrigação percebida da mulher, seja como cônjuge, como mãe ou como avó”, afirma Liliana Gonçalves, presidente da Associação Nacional de Cuidadores Informais (ANCI).

Agora os tempos são outros. As mulheres têm carreiras, mais exigências profissionais e menos tempo. “A partir do momento em que começaram a votar, a ter um emprego, a ter atividades de lazer, o paradigma devia ter-se alterado. O problema é que a sociedade continua a empurrar as mulheres para aquilo que sempre fizeram”, corrobora Palmira.

Mulher ou não, de acordo com a assistente social, existem três perguntas fundamentais às quais deve responder antes de se tornar cuidador informal: “Eu quero cuidar? Eu consigo cuidar? Eu tenho condições para cuidar?”. Esta é uma mensagem que Palmira procura transmitir em vários workshops para cuidadores que orienta por todo o país. “Não posso deixar uma pessoa dependente ao cuidado de alguém que não quer cuidar, correndo o risco de essa pessoa morrer por falta de cuidado ou negligência”, diz Palmira. “A obrigação não deve existir”.

O que se deve fazer é “educar as crianças para o cuidado com respeito, para gostar de cuidar. Ensiná-los a cuidar desde pequenos”. “Se eu quero que a minha filha cuide de mim, eu tenho de a ensinar. Eu tenho de lhe explicar como é que se faz. Se ela nunca me vir cuidar, nunca vai pensar que vai ter de cuidar de mim um dia”, reitera.

“Eu consigo imaginar-me como cuidadora para sempre porque ela é minha filha”

Margarida nasceu em maio de 2020 e tudo indicava que seria uma criança totalmente saudável. No entanto, a mãe Juliana, enfermeira de profissão, sentia que havia algo de errado com a motricidade da filha. “Achava que a Margarida não se mexia tão bem como outros bebés, que era um bocadinho lenta. Mexia-se, mas principalmente ao nível dos membros inferiores, era um mexer mais lento”. Na consulta dos três meses, Juliana alertou a pediatra, mas foi assegurada de que tudo estava bem.

Não convencida, a mãe marcou uma consulta de neuropediatria e o especialista também achou que algo estava errado. A bebé foi encaminhada para o Centro Materno Infantil do Norte (CMIN) onde toda a equipa de neurologia a esperava. “A Margarida já não saiu de lá sem fazer exames genéticos porque desconfiavam que ela teria atrofia muscular espinhal”, conta a mãe. O diagnóstico foi confirmado uma semana depois.

“Foi um dia fatídico. Foi o desabar de tudo e mais alguma coisa. Nunca ninguém está preparado para nada disto”, reflete. A atrofia muscular espinal é uma doença neuromuscular do foro genético que se agrava com o tempo. Contudo, não havia casos anteriores da doença na família. Juliana foi informada de que a filha não viveria mais de dois anos. As funções vitais de Margarida ficariam de tal forma degradadas que “até a função respiratória seria comprometida”.

Juliana deixou de trabalhar para poder tomar conta da filha a tempo inteiro, tornando-se cuidadora informal. “Não conheço nenhum pai ou nenhuma mãe que não queira cuidar”, revela Palmira. “O que eu ouço são pedidos de ajuda. «Eu quero muito cuidar, mas preciso que me ajudem»”. A assistente social indica que o problema atual é não existirem estruturas, nem residenciais, nem de descanso, que permitam aos cuidadores ter o apoio de que realmente precisam.

“O cansaço destes pais é extremo”, assegura. Nestes casos, mais do que a obrigatoriedade legal de sustentar e substanciar os filhos, os pais sentem uma obrigação moral. “Está previsto na lei que os pais têm de dar substância aos filhos. Mas eles próprios não sentem essa obrigatoriedade, sentem um dever, enquanto pais. Trata-se de amor e dedicação”, explica Palmira.

Juliana Miranda criou uma página de Facebook através da qual partilha o dia a dia de Margarida

Margarida tem agora três anos, mais um do que os médicos previram. “Felizmente, desde 2019, existe um tratamento genético que tem tido muito bons resultados e que tem travado a progressão da doença. A Margarida começou-o aos cinco meses e isso fez com que ela não tivesse tantas perdas”, conta Juliana.

Para a mãe de Margarida, todo o esforço e investimento nos tratamentos diários tem valido a pena. “Nós temos uma Margarida que, para além de estar viva e felicíssima, está a progredir muito bem. Era suposto que nem segurasse a cabeça, nem se sentasse ou andasse. Mas temos uma Margarida que, para além de segurar a cabeça e de se sentar, segura-se em pé e também já dá uns passinhos com a ajuda do andarilho”.

Um “abalo significativo” nas finanças

No momento em que Juliana e o marido tiveram de decidir qual deles ficaria em casa, a progenitora tomou as rédeas. “Embora confie a 100% no meu marido, mãe vai ser sempre mãe. E tendo em conta a personalidade de cada um, e eu conhecendo-me como conheço, nunca iria conseguir deixar a cargo de alguém esta responsabilidade”.

Quando deixou de trabalhar, os rendimentos da família sofreram um “abalo significativo”. “Estamos a falar de uma redução considerável do dinheiro e, ao mesmo tempo, de um acréscimo significativo das despesas. Se nós queremos que ela faça terapia ocupacional, hidroterapia e mais umas quantas coisas, não é com apoios do Estado. É tudo privado”, diz.

Juliana não possui o Estatuto do Cuidador Informal. É beneficiária do subsídio para assistência a filho com deficiência, doença crónica ou doença oncológica - uma prestação cujo período de concessão se estende, no máximo, até seis anos. “É quase como uma justificação. Ou seja, não sou despedida porque possuo o estatuto de cuidadora de um filho com doença crónica perante a empresa e perante a Segurança Social ”, expõe Juliana. Graças a este subsídio Juliana, continua a descontar para Segurança Social como se estivesse a trabalhar.

Elisabete não teve a mesma sorte. Foi dispensada do trabalho pouco depois de se tornar cuidadora a tempo inteiro: “Como filha e cuidadora não tive direito a nada. Nem à baixa remunerada”. Numa das várias consultas a que ia com os pais, Elisabete implorava por ajuda até que uma médica a aconselhou a requerer o Rendimento Social de Inserção (RSI). “Começaram por me pagar 125 euros por mês. Não era muito, mas aquele eu já não tinha de tirar da minha conta bancária”, refere.

A ex-cuidadora informal conseguiu ficar a tomar conta dos pais durante dois anos e meio sem trabalhar devido ao esforço que havia feito nos anos anteriores. Por consequência de um divórcio, Elisabete passou a dedicar-se inteiramente ao trabalho para “fugir à dor”. “Eu só trabalhava. E depois do horário de trabalho ia passar a ferro e fazer limpezas. Ao fim de semana, trabalhava num restaurante. Havia meses em que não tinha fins de semana”, conta. Isto permitiu-lhe poupar 10 mil euros que, ao fim de quase três anos, serviram para proporcionar um fim de vida minimamente confortável aos seus pais. E quem não tem este dinheiro?

Uma visão assistencialista dos cuidadores informais

De acordo com a ANCI, o estatuto apresenta apenas cerca de 13.515 cuidadores informais reconhecidos. Isto é, quase 86% dos cuidadores informais não usufruem do estatuto. Para Liliana Gonçalves, esta diferença é reflexo do desconhecimento por parte da população. “Não há uma campanha nacional abrangente de divulgação do estatuto. Nós centralizamos a divulgação do estatuto online, nomeadamente através da Segurança Social Direta. A verdade é que temos muitos idosos a cuidar de idosos e a informação tem de chegar por outras vias”, aponta.

Além disso, a presidente da ANCI considera ainda que “o Estatuto do Cuidador Informal possui critérios de acesso que excluem, fazendo com que uma significativa parte dos cuidadores informais não venham a ter acesso a medidas de apoio, nomeadamente ao subsídio [de apoio ao cuidador informal principal]”.

Este subsídio só é atribuído ao cuidador que tem 18 ou mais anos e idade igual ou inferior à idade de acesso à pensão de velhice (situada nos 66 anos e quatro meses). Segundo dados do Instituto da Segurança Social, a 31 de maio de 2021 haviam sido efetuados 400 requerimentos a cuidador por maiores de 65 anos de idade. Se a população portuguesa está cada vez mais envelhecida e a Rede de Cuidados Continuados e Integrados não é suficiente, porque razão é a idade um critério que limita o acesso a esta prestação?

Além disso, para beneficiar do subsídio de apoio ao cuidador informal principal, os rendimentos de referência do agregado familiar do requerente têm de ser inferiores a 576,16€ (1,3 vezes o valor do Indexante dos Apoios Sociais). Dos quase 14 mil cuidadores informais reconhecidos pelo estatuto, apenas 3.952 beneficiam do subsídio, com uma média atribuída de 295,45 euros mensais. Resta questionar se para se ser cuidador informal tem de se ser pobre.

“Historicamente, as prestações são atribuídas numa lógica de assistência, de caridade estadual”, afirma Miriam Rocha, jurista e professora na Escola de Direito da Universidade do Minho. Liliana Gonçalves concorda. “Se colocarmos a pessoa cuidada numa instituição, o valor da comparticipação do Estado é significativamente superior ao valor de subsídio para cuidar em casa. Portanto, se queremos promover a qualidade e o reconhecimento do cuidador informal, teremos que pensar num subsídio que, por um lado, seja dignificante, e por outro lado, dê para fazer face às despesas”, defende a presidente da ANCI.

O cuidado é uma questão de género?

Cuidar é, segundo Miriam Rocha, uma atividade de grande valor social. A jurista acredita, no entanto, que esse valor não é devidamente reconhecido. “É uma atividade que também realiza as pessoas. Os cuidadores frequentemente querem cuidar e isso tem ganhos para a comunidade, e a comunidade inclui todos nós que nos responsabilizamos pelos mais vulneráveis”, defende.

De acordo com os resultados do projeto ‘O valor do trabalho não pago de mulheres e de homens – trabalho de cuidado e tarefas domésticas’, gerido pela Comissão para a Cidadania e Igualdade de Género (CIG), o valor do trabalho não pago de cuidado e doméstico em Portugal representará, no mínimo, cerca de 40 mil milhões de euros por ano. “Cuidar também gera muito valor económico, mas é valor económico que não entra para as contas. E esse é que é o problema”, afirma a docente.

Miriam Rocha investiga as questões ligadas à igualdade de género e ao direito à Saúde. “Na verdade, elas estão relacionadas entre si e é a partir dessa interseção que também me tenho interessado pelos cuidadores informais”, esclarece. Para a docente, a desproporcionalidade entre o valor atribuído ao cuidado e os benefícios que ele gera possui uma dimensão de desigualdade de género. Os resultados do estudo da CIG parecem confirmar a visão da jurista, já que o valor do trabalho não pago realizado por mulheres ascende a quase 70% do total do valor monetário do trabalho de cuidado e doméstico.

“Quem cuida são, maioritariamente, as mulheres. Particularmente, quando falamos de um cuidado mais intensivo e, portanto, também mais oneroso para os cuidadores”. Neste sentido, Miriam defende que todas as medidas que se tomem para promover aquilo que é o bem-estar dos cuidadores informais e os seus direitos são também medidas que promovem a igualdade de género.

“Quando falava da questão histórica do assistencialismo, também aí vemos um viés de género porque, na verdade, essas prestações que foram desenhadas na lógica de uma valorização do trabalho remunerado, que era um trabalho no qual havia uma maior participação masculina”, relembra.

Parece, portanto, que o trabalho remunerado tem uma valorização que o trabalho de cuidado e não remunerado não tem. “Eu relembro, aliás, que uma das metas dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU quanto à igualdade de género é a valorização do trabalho de cuidado. Porquê? Porque sabemos efetivamente que esse trabalho recai mais sobre as mulheres do que sobre os homens”.

O ciclo vicioso do cuidado

Quando Elisabete começou a tomar conta dos pais, não teve acesso ao apoio psicológico de que necessitava. “Nessa fase, eu só chorava. Não fazia mais nada. Era cuidar da minha mãe e chorar, cuidar do meu pai e chorar”. Atualmente, Elisabete reconhece que perdeu muito ao nível da saúde mental, não tendo as mesmas “capacidades” que tinha antes. “Nós, cuidadores, vamos ao hospital com os doentes, mas nunca ninguém quer saber de nós. Nem o médico de família, que todos os meses via o meu pai e a minha mãe, perguntava por mim. «O que é que precisas? Como estás?» Nada!”, conta.

Para a ex-cuidadora informal, fazer o luto dos pais foi tão desafiante quanto tomar conta deles. “Ia ao cemitério todos os dias. Ia à missa todos os dias. Estava muito zangada com Deus e fazia questão de estar à frente na igreja, para que Ele visse no estado em que me pôs. Achava que a minha vida tinha perdido o sentido”, desabafa Elisabete. A ex-cuidadora revela inclusive que tinha medo de estar sozinha. “Eu não posso afirmar que me queria suicidar, mas tinha medo de estar sozinha porque achava que podia fazer alguma coisa a mim mesma”.

Também Juliana precisou de ajuda psicológica. “No início, eu nem queria saber se comia. Colocava-me em terceiro, quarto, quinto lugar. Eu só queria manter-me a respirar. Às vezes, lá chorava um bocado no banho e depois voltava outra vez para a função de cuidadora”, declara. Juliana não queria que as filhas a vissem chorar: “São esponjas de emoções e reparam em tudo”.

Apesar de ter consciência de que o seu estado mental estava a deteriorar-se, Juliana admite tê-lo ignorado. “Sabia que estava mal, mas mesmo assim, achava que não tinha esse direito. Se alguém está doente, nós não temos o direito de nos sentir mal. Então continuei a ignorar e o sentimento continuou a crescer”, revela.

Foi quando começou a perder a paciência e a vontade de brincar com as filhas que Juliana encarou a realidade. “Nessa altura passei a sentir-me pior, a sentir-me culpada. Estava a cuidar pior das minhas filhas e foi aí que eu decidi procurar ajuda”, recorda. Juliana foi acompanhada em psiquiatria e psicologia. “Era um momento meu, em que eu falava, explodia, chorava, em que alguém perguntava por mim, queria saber como eu estava”.

Enquanto profissional da saúde mental, Cristina Rodrigues considera que a informação relativa à saúde é trasnmitida de maneira dispersa e pouco coerente. "Cabe às pessoas dar significado à informação que encontram, e a verdade é que isso gera ainda mais insegurança. As pessoas nunca têm a certeza se estão a fazer certo, mas também não têm acesso a um sítio de informação, uma pessoa ou uma instituição que lhes diga «Sim, está a fazer bem. Não procure ajuda aqui, vá procurar ali», e as pessoas sentem-se sozinhas”, explica.

“Como psicóloga, aquilo que acho mesmo importante que conseguíssemos fazer, enquanto sociedade, é ter equipas que os acompanhem do ponto de vista da informação e das ajudas práticas. A taxa de perturbações psicológicas, de sintomatologia depressiva e ansiosa nestas pessoas diminuiria drasticamente”, diz Cristina. Nesta lógica, as pessoas sentir-se-iam mais acompanhadas, saberiam aonde recorrer e saberiam que há pessoas que estão dispostas a ouvir e ajudar.

Mesmo que os cuidadores queiram procurar ajuda, o dinheiro continua a ser um entrave. “Os gastos que as pessoas têm na prestação de cuidados são tão elevados que não sobra dinheiro para elas investirem em consultas de psicologia. Não dá, não é possível. Todos os euros contam: ou por causa da medicação, ou das fraldas, ou das consultas ou das terapias”, afirma Cristina.

A psicóloga conta que as duas primeiras perguntas que faz numa primeira consulta com um cuidador informal são se este come e se dorme, porque é “o básico da sobrevivência humana”. “Quando eu pergunto se dorme, a pessoa ri-se. Depois temos respostas do género «Vou dormindo». Ou a eterna pergunta «O que é que acha?»", expõe. “Como é que eu posso ajudar alguém em termos psicológicos se não a ajudar primeiro a dormir e a perceber que comer durante o dia é uma coisa relevante?”, questiona.

“O descanso do cuidador é imprescindível”

“Posso dizer que, em 2018, não soube o que foi dormir uma noite inteira, porque se não era para um era para o outro. Não podia fechar os olhos, porque eles precisavam de cuidados 24 horas. Se não dormisse de noite era um problema meu. Eu tinha de aguentar”, conta Elisabete.

De acordo com o estudo ‘Literacia em Saúde e Qualidade de Vida dos Cuidadores Informais - a realidade portuguesa’, 93,5% dos cuidadores informais não usufruem do serviço de descanso do cuidador. Destes, 27,7% afirmam não conhecer este serviço e 17,9% reportam nunca lhe ter sido proposto pelas entidades competentes. “É um trabalho muito extenuante, de grande sobrecarga e, portanto, o cuidador pode ser um potencial doente nestas circunstâncias, caso não tenha apoios. Precisamos de mais respostas na comunidade para dar resposta ao descanso ao cuidador”, explica Liliana Gonçalves.

Nem Elisabete nem Juliana usufruíram deste serviço. Para aceder ao descanso do cuidador no âmbito da Rede Nacional de Cuidados Continuados Integrados (RNCCI), o cuidador deverá contactar qualquer profissional dos Cuidados de Saúde Primários ou Centro de Saúde da área de residência. Mediante o contacto, vai ser elaborada uma proposta de referenciação que será enviada para validação da Equipa Coordenadora Local.

Palmira Miranda corrobora a ideia de Liliana, afirmando que o autocuidado é “fundamental”. “O descanso do cuidador é imprescindível. Esta gente tem que tirar nem que seja um fim de semana por mês para dormir. Nem estou a dizer para ir passear. Para dormir”, refere.

“O agora ganha um significado diferente”

Elisabete melhorou depois de fazer terapia. “Hoje aceito a morte da minha mãe e do meu pai. Na verdade, até dou graças por terem morrido antes da Covid-19, porque senão seria muito pior. Acho que tudo aconteceu no tempo certo”, diz. “Agora lido bem com a história. Uso cristais, faço reiki, sou muito de energias e conecto-me com isto. É a minha forma. E então vou lidando bem com as situações”.

Apesar da falta de apoios do Estado, de dificuldades com a saúde mental, de percalços diários e de “não saber o dia de amanhã”, Juliana aprendeu a viver focada no presente. “Eu acredito que a minha filha vai criar a sua independência à maneira dela. Mas, ao mesmo tempo, também tento não pensar muito nisso. Em vez de viver o presente, estaria a viver focada no futuro”, diz.

“O que importa é vivermos felizes, aproveitar o momento, arranjar estratégias e resolver as adversidades. Se não se consegue de uma maneira, consegue-se de outra”, adverte Juliana, acrescentando que é preciso tentar naturalizar situações como a da filha: “Se eu estiver bem com a diferença dela, acho que vai ser meio caminho andado para ela crescer feliz”, conclui.