60 anos da Guerra Colonial

Entre as brumas da memória

“Cumpri o meu dever enquanto cidadão português. Defendi a minha pátria com o meu emblema das cinco quinas e dos sete castelos, e pus de parte tudo o que era”.

Joaquim Silva era um dos 87 mil jovens que abandonaram o conforto do lar e partiram para o incerto. Família, amigos, emprego, futuro ficaram para trás, na esperança de serem reavidos após os dois anos de serviço obrigatório. O vimaranense de 73 anos, 21 na altura, acreditava que a sua vez não iria chegar. Habilitações elevadas ou idade avançada eram alguns dos critérios que colocavam os jovens na reserva. No entanto, nenhum dos fatores salvou o soldado de dois anos de guerrilha.

“Disseram-me logo: isto é difícil” quando, a 13 de outubro de 1968, pisou, pela primeira vez, solo moçambicano. Em Cabo Delgado, já na altura considerada a pior zona de guerra do território, o veterano logo pôde confirmar os rumores que ouvira. “Estavam lá 22 urnas para carregar no barco para trazer [de volta]. Escusado será dizer qual foi a nossa deceção”. Foi este o cenário que recebeu os jovens combatentes, a maioria deles sem nunca ter saído da antiga metrópole.

13 de abril de 1961. “Para Angola rapidamente e em força” foram as palavras de António de Oliveira Salazar, Presidente do Conselho de Ministros, que deram início à Guerra Colonial ou, como nomeada na época, Guerra do Ultramar. Passados oito dias, o Niassa zarpa sobrelotado do Rocha Conde de Óbidos, em Lisboa, rumo a Luanda. A viagem que marca o começo de uma guerra, que se iria prolongar por 13 anos, resulta no início do fim do império colonial português. Três anos depois, arranca em Moçambique a sequência de conflitos armados que iria durar até 1974.

O soldado destacado em terras moçambicanas, num batalhão de caçadores, descreve os anos de guerrilha como “uma vida de combate”: todos os dias, Joaquim percorria 100 a 200 quilómetros. Uma lata de sardinhas de conserva tinha de render o dia todo. A água era escassa e, na sua ausência, “tínhamos uns comprimidos tipo sal que ingeríamos quando não havia nada para beber”. Era também com comprimidos que combatiam o medo, a fadiga e a falta de energia, chegando ao ponto dos próprios combatentes questionarem as substâncias que consumiam.

.

“Nós éramos drogados. Os comprimidos davam-nos uma força dos diabos”

Fora do mato, a vida era mais sossegada. Joaquim recorda com estima os povos dos aldeamentos que rodeavam os quartéis. “Nós dávamos-lhes de comer. Se estivessem doentes, nós tratávamos deles. Quando eles tinham qualquer problema, era ao quartel que se dirigiam.” Em contrapartida, a relação com os “brancos das machambas” era hostil e os combatentes eram considerados inimigos. O antigo combatente relata que era mais bem estimado pelos indígenas do que pelos brancos, chegando mesmo a admitir que era, juntamente com os seus camaradas, tratado como um animal.

.

.

.

.

.

A cerca de 400 quilómetros de Cabo Delgado, José Feio combatia na linha da frente de Nova Freixo. Antes de partir para Moçambique, o ex-combatente passou pela inspeção à especialidade e pela recruta em Braga. Já em Setúbal, durante três meses, fez o IAO (Instrução de Aperfeiçoamento Operacional) que não correu como esperava. José conta que se inscreveu para escriturário, função que desempenhava enquanto civíl, mas foi destacado para atirador: “não era aquilo que a gente queria. Era aquilo que eles mandavam”.

..

.

.

.

.

Joaquim Silva, ex-combatente em Moçambique

Joaquim Silva, ex-combatente em Moçambique

.

.

.

.

Moçambique não é o único ponto que une estas duas histórias. Um conflito que nunca foi visto com bons olhos, tanto pelo combatente de Cabo Delgado, como pelo combatente de Nova Freixo, é traduzido numa imposição do regime. “Nós éramos obrigados a ir'', confessa Joaquim. Os sentimentos comuns a estes veteranos prendiam-se com questões de injustiça e invasão de uma terra que não a deles: “diziam que íamos defender o que era nosso. Eu não tinha lá nada. Estou à espera que me deem aquilo que lá ficou”, ironiza José Feio.

Embora contrariados, os ex-combatentes enfrentaram a guerra. A escolha não lhes pertencia, mas a vida sim e, por isso, o objetivo principal era a luta pela sobrevivência. Tanto Joaquim Silva como José Feio não partiram de Portugal para matar ninguém. Queriam apenas regressar a casa, realidade que nunca foi vista como uma garantia.

962 militares perderam a vida, em Moçambique, numa guerra incompreendida. Nesse número incluem-se sete camaradas do batalhão do atirador de Nova Freixo, vítimas de uma mina. José recorda, com alguma angústia, o episódio que lá passou: “vínhamos todos pelas viaturas e nas últimas morreram quase todos. Se eu viesse nas últimas, lá ia [eu]. São casos que não vale a pena estar a lembrar. A guerra é assim”.

As minas, infortúnio que muito marcava os percursos dos soldados, geraram o pior capítulo do serviço militar de Joaquim Silva.

Sem urnas suficientes para enterrar todas as baixas, Joaquim viu-se obrigado a “arranjar lá umas madeiras para enterrar o Zé”. Na hora de regressar a Portugal, desenterrou o amigo e devolveu-o à terra natal. “Dizem muitas vezes que mandávamos para cá troncos de árvores [no lugar dos corpos]. É mentira”. Se, por um lado, sepultar os companheiros era o ponto crítico da estadia em solo africano, por outro, o espírito entre camaradas é algo que os ex-combatentes recordam com grande estima.

.

.

“Amizades como as da tropa não existem”

Família. É assim que Joaquim Silva define os 40 militares que combateram ao seu lado por entre o mato moçambicano. As memórias são muitas, mas nenhuma se sobrepõe ao companheirismo que todos recordam como o auge dos anos de combate. Uma que marca, de forma particular, os anos passados em solo estrangeiro é a dos pequenos convívios e brincadeiras tidos sempre que o tempo o permitia: juntamente com o seu batalhão, Joaquim matava um animal, assava-o e desfrutava de uma refeição partilhada entre todos. “A preocupação de toda a companhia, de todos os amigos [era constante]”.

A camaradagem estava também presente nos pequenos momentos do dia a dia, principalmente em tempos de grande necessidade. Quando confrontados com a dura realidade inerente ao campo de batalha, o sangue era diretamente dado à veia, algo que, segundo Domingos Coelho, não acontece na “vida civil”. O altruísmo e espírito de união definem uma mentalidade de guerra que perdura, mesmo com o passar dos anos: “se acertassem em mim, não acertavam nos outros”.

Mas este é um dos poucos pontos que une Domingos Coelho com os dois veteranos de Moçambique. Paraquedista por opção, abandonou o seminário e, passados dois anos, foi voluntariamente para a tropa. A sua escolha foi fruto da imagem que reteve quando tinha 14 anos, ainda como seminarista. “Eu via os homens a saltar e depois via-os marchar com aquela vaidade toda”, é assim a sua primeira recordação dos “homens do outro mundo”.

Com uma preparação superior ao soldado de batalhão, Domingos Coelho sempre encarou a instrução bélica como um meio para atingir a maturidade: “eu ofereci-me para ir para Angola, porque eu não ficava bem [se não fosse]. Ficava ‘meio homem’ se ficasse ali no quartel”. Completou o curso de combate, tirou o curso de cabos e o de primeiros socorros. Após os seis saltos obrigatórios, o paraquedista conquistou a sua boina verde e partiu para Angola a bordo do Vera Cruz. Na hora do embarque, “levava a ideia que de o terrorismo estava já ali”, porém a realidade mostrou-se diferente. Se por um lado, Joaquim Silva reteve como primeira imagem de Moçambique as urnas, Domingos Coelho recorda as “praias e vida”. O paraquedista reforça a preparação “incrível” que teve, algo que contribuiu para a ausência de baixas na sua equipa: “nós estávamos preparados para tudo”.

Comparando o quartel a um hotel, o veterano retrata a sua estadia em Angola como umas férias que, ainda assim, não se descolavam do contexto de guerra. “Matar, esfolar, etc. acontecia quando tinha de acontecer”, mas não foi essa a missão que os levou lá. Foram para “impor a ordem” e, muitas vezes, acabaram por socorrer as aldeias. A disciplina esteve sempre muito presente em todo o percurso de Domingos Coelho, quer em ação, no combate, quer no próprio quartel, característica que lhe permitiu aprender não a matar, mas a defender-se. “A morte é um fim, mas nunca é um princípio”.

Um regresso sem glória

De regresso a Portugal, o sentimento era diferente do momento da partida. Embora já se gritasse por liberdade, a felicidade por pisar novamente o solo da pátria era abalada pela falta de reconhecimento. A sensação de marginalização era comum aos três combatentes: “durante todos estes anos, eles esqueceram-se daqueles que deram tudo à pátria”, lamenta Domingos Coelho.

Traumas do passado, feridas do presente

Passem os anos que passarem, há memórias que não se apagam e vidas que se reinventaram. Testemunhos na primeira pessoa refletem a dor que insiste em permanecer.

Eram jovens e deram sangue, suor e lágrimas pela nação. As cicatrizes nunca fecharam e as marcas insistem em permanecer. Os antigos combatentes reclamam um reconhecimento que parece nunca ter chegado. “Nós ficamos valorizados em quê? Nada. Eu tive que abandonar tudo”. José Feio partilha um sentimento de frustração com inúmeros soldados que deixaram a sua juventude em terras africanas, entre eles o paraquedista Domingos Coelho.

Recordar momentos passados no campo de batalha ainda é uma dificuldade. A estratégia autodefensiva de silêncio era vista como a solução possível. Os ex-combatentes acreditavam que, se não falassem, não sentiam e as memórias desapareciam. No entanto, algumas histórias acabam por surgir por entre desabafos.

Ir e vir parecia ser o único plano, independentemente dos momentos passados nas antigas colónias. Os combatentes que tiveram a sorte de regressar descrevem-se como homens diferentes e esquecidos. Quando recordados, estes homens eram vistos como assassinos sendo, por consequência, completamente marginalizados pela sociedade. Quem o diz é Susana Martinho de Oliveira, psicóloga da APOIAR, Associação de Apoio aos Ex-combatentes Vítimas de Stress de Guerra. “Havia muita vergonha. Os ex-combatentes não se iam queixar ao médico” e, os poucos que iam, eram incentivados a ocultar essas histórias.

Os soldados foram, na sua maioria, sem formação nenhuma: “não sabiam pegar numa arma, não sabiam o que iam encontrar, a maioria nunca tinha visto um negro na vida”. A esta falta de consciência sobre o que estavam prestes a enfrentar acrescentava-se, ainda, “aquilo que eles chamavam de psique, na altura”. A psicóloga explica que alguns veteranos eram sujeitos a jogos psicológicos que os levavam a acreditar que tinham de ir para a guerra, na tentativa de manter aqueles territórios sob domínio português.

Ainda que muitos deles tivessem conseguido refazer as suas vidas, a guerra foi combatida por jovens de tenra idade, de apenas 20 anos. Era típico verificar o desenvolvimento de uma perturbação de stress pós-traumático crónico nestes rapazes, porque “a maioria não teve os tratamentos logo no início e a doença foi agravando”.

“Marcava-me muito quando chegavam os mortos e os feridos”. As recordações duras de Joaquim Silva são pequenos fragmentos de uma cicatriz profunda que nunca ficou bem curada. A violência dos crimes nunca se tornou um hábito, mas o tempo era escasso e a batalha não esperava: "embrulhamos num lençol e pronto. Marca-nos para toda a nossa vida”.

Cidadãos inteiros: a força justa de uma guerra injusta

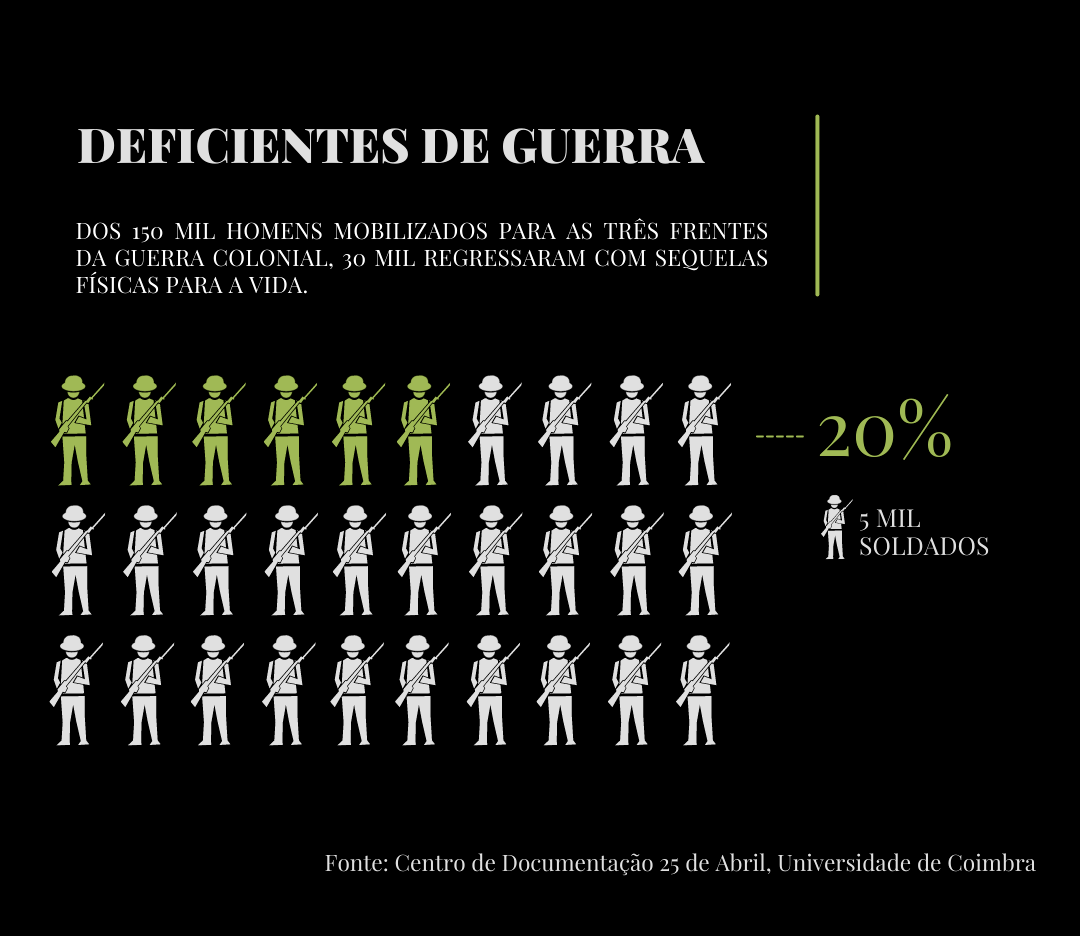

Raros são os combatentes que se apresentam como heróis. Muitos posicionam-se do lado das vítimas. Marcados pelo sentimento de abandono, os magoados, doentes e mutilados encontraram refúgio na Associação dos Deficientes das Forças Armadas (ADFA): “afirmamo-nos, desde a primeira hora, pelo lado das vítimas”. Pelas palavras do presidente da associação, Coronel Manuel Lopes Dias, Portugal perdeu o comboio da história e preferiu esquecer “a geração que foi obrigada a fazer a guerra colonial”.

Esta “guerra inútil, injusta e evitável” resultou em cerca de 14 mil deficientes físicos. Portugal decidiu esconder as consequências de 13 anos de conflito e “meter os deficientes debaixo do tapete, para que as pessoas dormissem com a consciência tranquila”. No entanto, a juventude combatente não aceitou ficar “em situação de pedir esmola na rua” e afirmaram-se como “cidadãos de corpo inteiro”.

Com 20 anos, o coronel integrou esta “ juventude que foi obrigada, em sangue, suor e muita dor, a fechar o império”. Não regressou do modo como partiu, perdeu algo que nunca pôde recuperar: a visão. Assim como muitos outros, foi uma mina que o atraiçoou e o obrigou a reinventar o seu modo de vida.

.

.

.

.

Coronel Manuel Lopes Dias, Presidente da Associação de Deficientes das Forças Armadas

Coronel Manuel Lopes Dias, Presidente da Associação de Deficientes das Forças Armadas

A família acolheu o alferes miliciano com um “um certo protecionismo”, a namorada, atual esposa e os amigos foram incansáveis. No meio da adversidade, considera-se um afortunado por nunca lhe ter faltado apoio. Contudo, não foi este sentimento que acolheu todos os que regressaram diferentes da guerra: “temos que aceitar todas as reações, porque a pessoa que foi para a guerra não volta igual.”

“Os pais diziam que eles vinham malucos, que não vinham bem”. Susana Martinho de Oliveira explica que a vida após o regresso foi muito exigente para os jovens soldados. Quando confrontados com as responsabilidades do dia a dia, depararam-se com uma enorme dificuldade de integração social.

“Sentiam-se estranhos relativamente às outras pessoas.”

O estatuto do deficiente, tanto motor como psicológico, não é um rótulo aceite por aqueles que lutaram na linha da frente. O presidente da ADFA explica, ainda, que para quem deixa para trás feridas abertas, é muito difícil construir um futuro saudável. “Não negamos o império, mas exigimos o reconhecimento daqueles que o foram fechar. Fomos nós”.

Heroínas da Nação: a frente invisível da guerra colonial

Cartas de força, apoio e coragem. O símbolo de esperança que mantinha os soldados ligados à terra.

A guerra não se combateu apenas pelos que abandonaram a antiga metrópole. Do lado de cá, as mulheres, em vez de armas, carregavam a responsabilidade através da caneta. Transmitir conforto e coragem pela palavra fez das madrinhas de guerra a força invisível daqueles que combatiam na linha da frente. O que começou como uma “forma de passar tempo” transformou-se num casamento de 50 anos. José Feio e a sua esposa Fernanda são o final feliz de uma história que nada parecia trazer de bom.

“Nossa Senhora o acompanhe e guie, que eu vou estar aqui com as minhas orações a pedir por si” foi a resposta ao primeiro aerograma recebido por Fernanda Leite. Primeiro estranhou: “quem é que lhe daria a minha direção?”. A madrinha não estava inscrita na iniciativa promovida pelo Estado Novo. Em vez disso, José Feio chegou à sua correspondente através de um companheiro do seu batalhão. Ponderou não responder, “porque tinha namorado”, e só o fez para não demonstrar arrogância. A resposta breve e formal não desanimou o veterano que, aos poucos e poucos, foi conquistando o afeto da atual esposa.

As cartas que tanto marcaram os antigos soldados não eram apenas a ligação à terra natal. Eram a coragem e o alento que faltava nos momentos difíceis: “nós ficávamos todos felizes com uma cartinha […] a gente lia a carta para aí 20 vezes ao dia”, confessa José. A guerra não era fácil, mas estas palavras vindas de outro continente traziam consigo a sensação de que um dia iriam regressar a casa.

Marta Martins Silva, escritora da obra “Madrinhas de Guerra”, define estas mulheres “como uma família" que ajudava os soldados a sobreviver. “Na guerra é fácil sentirem-se monstros” e o apoio das palavras de quem está de fora “dava-lhes uma leveza no meio de um cenário terrível”.

“Alguns combatentes sentiam-se mais seguros com as cartas das madrinhas no bolso do que com a própria arma”

Com as madrinhas, eles eram mais sinceros. Segundo a escritora, o valor dessas palavras eram de tal forma importante que, quando um soldado não recebia qualquer informação de casa, os restantes partilhavam as suas cartas: “gerava-se ali um momento de partilha, de intimidade que naquele contexto fazia todo o sentido”. Aqueles que não sabiam ler nem escrever, beneficiavam também desta camaradagem. Era frequente pedirem aos colegas para lerem e escreverem por eles. Por vezes, mesmo aqueles que sabiam fazê-lo, pediam a outros com mais talento para a escrita: “lembro-me de um soldado que até sabia ler e escrever, mas não tinha tanto jeito com palavras, então pediu a um camarada mais erudito, mais sabido, para escrever ao pai da madrinha, a pedi-la em namoro”.

Madrinha de Guerra de Domingos Coelho

Madrinha de Guerra de Domingos Coelho

.

Do lado de cá, quem não sabia ler e escrever também se apoiava nas madrinhas de guerra. Clara Abreu, madrinha de guerra desde os seus 17 anos, relembra as mães da sua aldeia que lhe pediam auxílio no contacto com os filhos. “As cartas eram muito engraçadas. Eles só diziam assim:"Olá meu filho! Espero que te encontres bem de saúde. Eu cá vou andando". Apesar das poucas palavras trocadas, eram as suficientes para encurtar distâncias e atenuar saudades.

.

..

.

Marta Martins Silva, autora de "Madrinhas de Guerra"

Marta Martins Silva, autora de "Madrinhas de Guerra"

Clara Abreu, madrinha de guerra

Clara Abreu, madrinha de guerra

.

A força feminina da guerra

Ao longo dos 13 anos de guerra colonial, 300 mil madrinhas dedicaram-se à iniciativa promovida pelo Movimento Nacional Feminino. O projeto que começou três meses depois do início do conflito, desde cedo se revelou um apoio fundamental para aqueles que partiam para terras desconhecidas, mas não só. O Estado Novo encarou esta ideia como uma forma de manter os “soldados animados, estáveis e controlados, dentro de certos parâmetros”. Começou em 1961 com um “caráter um bocadinho fechado”, as mulheres eram selecionadas segundo critérios elitistas, mas rapidamente se alargou a toda a sociedade.

“Houve um esforço da parte das madrinhas para os manterem vivos, porque era isso que elas faziam, elas mantinham-nos vivos”. Marta Martins Silva explica que, numa pequena escala, as madrinhas se sentiam heroínas. Sentiam que estavam a fazer algo mais do que esperar pelo regresso, estavam a suportar aqueles que davam a vida pelo país: “sentiam-se muito orgulhosas por terem contribuído”.

As cartas mantinham-nos vivos e, ao mesmo tempo, davam algum propósito à vida daquelas que as escreviam. Domingos Coelho recorda as suas madrinhas de guerra como a única forma de atenuar as saudades de casa.

.

“Se os soldados não foram valorizados, as madrinhas de guerra muito menos”

Os veteranos eram muito agradecidos e isso refletia-se nas mensagens que, ainda hoje, são recordadas como um escudo protetor. No entanto, para além dos ex-combatentes, poucos são os que valorizam o papel da mulher no contexto de guerra. O Movimento Nacional Feminino, que deu origem às madrinhas de guerra, terminou com o regime, logo após o 25 de abril. O trabalho de Cecília Supico Pinto não foi reconhecido, em grande parte, pela sua associação a Salazar: “chamavam-lhe o Salazar de saias", refere a escritora.

Todas as mulheres que lutaram em terreno nacional esperavam um pouco mais de agradecimento, mas de tão pouco mencionadas, elas próprias acabaram por se esquecer do seu papel. “Nunca mais ninguém falou disso [...] houve muito fogueiras por este país fora de cartas e aerogramas”.

Silenciamentos de Guerra: a história que ficou por contar

A guerra terminou há 47 anos, mas o combate é entre a glorificação e a memória esclarecida do passado. Uma história escondida que é hoje alvo de debate.

“Uma democracia não se faz sem as vozes daqueles que têm sido excluídos”. Quem o diz é Bruno Sena Martins, investigador e escritor da obra “As voltas do Passado: a guerra colonial e as lutas de liberdade”. A relação que Portugal estabelece com o seu passado colonial, em particular com a guerra, é muito complexa. O antropólogo admite que, mesmo passados 60 anos do início do conflito, os portugueses olham, ainda hoje, para o colonialismo “com muito desconforto”.

O silêncio foi normalizado durante décadas, mesmo após a conquista da democracia. Falar da Guerra Colonial é “obrigar-nos a pensar naquilo que foi a violência do colonialismo”, na imagem de um país enquanto o “bom colonizador" e numa conceção de lusotropicalismo. Essa "ladainha'', pelas palavras de Bruno Sena Martins, é uma narrativa do Estado Novo e permanece enraizada na sociedade portuguesa atual. Miguel Cardina, historiador e companheiro de escrita de Bruno, vai mais longe ao constatar que Portugal não entendia que estava em Guerra, mas sim “a fazer missões de patrulhamento, missões de controlo daquilo que era o que acontecia no seu território. Esse era o discurso oficial”.

Os “13 anos de violência extrema”, que a democracia não foi capaz de confrontar, foram abafados por uma renovação e libertação política há muito esperada: “Portugal queria celebrar a democracia e esquecer esta guerra vergonhosa”, esclarece o antropólogo. Mais do que uma transmissão direta por palavras, aqueles que permaneceram em Portugal conheceram a guerra através do silêncio dos retornados. Uma identidade nacional construída sob vastos processos de silenciamento reflete a dificuldade em verbalizar e aceitar uma derrota que, embora não tenha sido reconhecida a nível bélico, foi reconhecida a nível político com a independência das ex-colónias. Esse silêncio “empobrecedor” reflete uma democracia mal resolvida com o seu passado. Uma história construída em torno de temas tabu é uma “identidade destruída, uma identidade incompleta”, afirma Bruno Sena Martins.

Contrariando uma ideologia lusotropicalista, a ideia de que o colonialismo português tinha sido, na sua essência, um encontro de culturas, os escritores realçam a urgência de “desprovincializar a memória da guerra”. Mais do que tentar encontrar um culpado, o essencial é “construirmos uma democracia que seja crítica desse passado”. Os autores reforçam a importância de confrontar as narrativas que ficaram escondidas, sendo a educação um ponto de partida para a “rutura” do silenciamento: “temos que mudar a educação que nós temos nas escolas. É insuportável que nós tenhamos uma disciplina que nos apresenta uma narrativa edificada do Estado Novo sobre o passado português. É essencial uma educação que seja mais plural”. Miguel salienta ainda a importância dos diálogos com aquilo que chama “o outro lado”, fomentando um reescrever da história com múltiplas perspetivas.

Distinguindo-se dos escritores, Riccardo Marchi alerta para o desconforto que o reescrever da história do imperialismo português poderá trazer, visto que “é uma das memórias mais queridas que têm''. O investigador e historiador na Universidade de Lisboa, apesar de concordar com a necessidade de integrar “o outro lado”, reforça que tal deve ser feito “com atenção para não autoflagelar toda a história em nome do politicamente correto”. A ideia de “criar novos países, dar-lhes uma língua e uma cultura compartilhada” é algo que, apesar de estar associado a um “lado negro da história”, sobressai como sendo uma “obra importante alcançada pelos portugueses”. O professor universitário reconhece o trabalho complexo na construção de uma memória histórica justa, mas acredita que “não há uma nação que recolha toda a memória do seu passado, existindo sempre uma seleção daquilo que mais convém à autoestima do povo”.

C

Miguel Cardina e Bruno Sena Martins, autores do livro "Voltas do Passado"

Miguel Cardina e Bruno Sena Martins, autores do livro "Voltas do Passado"

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Riccardo Marchi, historiador na Universidade de Lisboa

Riccardo Marchi, historiador na Universidade de Lisboa

.

Bruno Sena Martins

Bruno Sena Martins

.

.

.

Um racismo que não ficou preso no passado reflete-se, segundo Miguel Cardina, em questões institucionais. Mais do que questões individuais, esta “noção de hierarquia racial” continua a estruturar a sociedade portuguesa. João Teixeira Lopes, sociólogo da Faculdade de Letras do Porto, alinha a sua visão neste sentido, explicando que, se o racismo ainda persiste, isto deve-se a uma “vida de ditadura que se prolongou para lá do seu fim”.

“A memória do colonialismo é sempre uma memória horrível”

60 anos não foram suficientes para curar as cicatrizes consequentes do colonialismo português. A relação que fica entre Portugal e as suas antigas colónias é marcada por um sentimento agridoce. Se, por um lado, Riccardo Marchi acredita que as antigas colónias encaram, ainda hoje, Portugal como uma “segunda pátria'', por outro, Bruno Sena Martins descreve esta ligação como um “problema marcado pelo racismo”. Este clima de tensão, segundo o escritor, continua a criar “tensões naquilo que deve ser uma reconciliação”.

.

.

.

.

.

Questões ligadas ao colonialismo têm ocupado um papel de grande relevo no debate público, nomeadamente pelas camadas mais jovens. O professor da Universidade do Porto explica que a nova geração “está mais liberta daquela disputa ideológica pós-colonial”, demonstrando uma maior consciência anti-racista, “liberta de preconceitos e de polémicas da altura da colonialização”. Bruno Sena Martins admite mesmo que esta geração está muito mais atenta, questionando conceitos estandardizados na sociedade portuguesa.

A discussão relativa a monumentos históricos que remetem para a época imperial tornou-se uma constante. “A democracia e os horizontes anti-racistas constroem-se com aprendizagens, lutas e conhecimentos”, algo que tem colocado em causa homenagens recentes. Entre estas encontra-se o monumento portuense de homenagem aos Combatentes do Ultramar. O sociólogo olha, desde logo, de forma crítica para o memorial de Lordelo do Ouro devido à nomenclatura usada.

“O nome do monumento inclui o termo 'Ultramar', que era o nome dado pelo regime fascista às antigas colónias. Usar nomenclatura do regime fascista é reproduzir a visão do mundo que foi derrotada com o 25 de abril. É tentar ir ao lado mais conservador e racista do passado colonial e tentar trazê-lo para o presente”.

.

O debate entre a lembrança e a glorificação

Os termos que, segundo Miguel Cardina, não são antagónicos espelham um país que continua a “relembrar glorificando o seu passado colonial”. A discussão sobre o modo como deve ser discutido este passado, apesar de recente, já colocou em causa a autoestima de “um certo Portugal”. Quem o afirma é Bruno Sena Martins, referindo ainda que este relato glorioso de que os portugueses presentearam “novos mundos ao mundo” acaba por ser uma “narrativa construída sob traumas”.

João Teixeira Lopes vai mais longe ao evidenciar que a “glorificação da história é sempre uma visão dos vencedores”, algo que acaba por reduzir aquilo que foi a “experiência histórica à visão do poder colonial”. Na opinião do sociólogo, uma memória democrática deve ser feita a partir de várias perspetivas, não apenas pelo prisma dos vencedores.

É importante celebrar alguns momentos históricos, contrapõe Riccardo Marchi, uma vez que quando se constrói uma identidade nacional é “necessário encontrar momentos de glorificação”. Por outro lado, esta visão não é impeditiva de uma problematização desses mesmos momentos.

“É um trabalho complexo, mas deve ser feito. Balançar a construção da memória histórica, a identidade de uma nação e a necessidade de se rever sempre a história, alcançando patamares sempre superiores de conhecimento”

A posição dos portugueses face ao seu passado colonial não tem uma resposta evidente. Mais do que debater, parece ter-se tornado essencial agir. 1974 marca o fim do império português, mas inicia uma onda de batalhas ideológicas.

Autoria

.

.

Clarisse de Castro Monteiro

.

.

.

.

.

.

Filipa Ribeiro

.

.

.

.

.

Juliana Martins

.

.

.

Agradecimentos

Agradecemos a todos os elementos, presentes e não presentes, pela ajuda prestada na execução deste projeto

.

.

.